掲載日:2023年12月31日

温室効果ガス

温室効果ガスと規制対象

地表からの放射エネルギを吸収しないヘリウム(He)、アルゴン(Ar)等の単原子分子、窒素(N2)、酸素(O2)のような同核二原子分子を除くすべてのガスが温室効果ガスである。具体的には自然界に存在する水蒸気(H2O)、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH3)、オゾン(O3)、主として燃焼で発生する窒素酸化物、人工的に生成されたフッ素化合物等がある。これらの中で締約国会議で対象となっている温室効果ガスは以下に示す人為的な活動によるものに限定される。

- ・二酸化炭素(CO2)

- 化石燃料の燃焼、セメント製造等の工業プロセス及び森林伐採等の土地利用変化により放出される。

- ・メタン(CH4)

- 化石燃料の採掘、不完全燃焼のほかに、嫌気条件での湿原、反芻動物や白アリの体内でも微生物により放出される。GWPは28。

- ・一酸化二窒素(N2O)

- 燃焼及び農地の窒素肥料がら放出される。GWPは273。

- ・ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)

- 代替フロンとして開発された。主な使用用途は冷媒であるが洗浄剤、発泡剤、エアロゾルにも利用されている。GWPはHFC134aが1530、R410Aが2256。

- ・パーフルオロカーボン類(PFCs)

- パーフルオロメタン等多くの種類がある。半導体の製造で利用される。GWPはPFC14が7380、PFC116が12400。

- ・六フッ化硫黄(SF6)

- 電気の絶縁体として利用される。大気中で安定であり、寿命は3200年と長い。GWPは25200。

- ・三フッ化窒素(NF3)

- 2013年からの第二約束期間に追加された温室効果ガスで、半導体の洗浄などに利用される。GWPは17400。

この7種類以外にも人為的な活動によるものとして、オゾン層を破壊する塩素、臭素原子を含むフッ素化合物があるがモントリオール議定書で規制されているために対象とはしていない。これらの化合物は冷媒として開発され、優れた特性のために発泡剤、噴射剤、洗浄剤として広く使用され1980年代に生産量はピークに達し、温室効果は生産量ベースで最大90億t-CO2換算、1990年でも50億t-CO2換算に達した。先進国ではオゾン破壊物質はすでに2020年までに全廃され、途上国でもオゾン破壊係数の小さいハイドロフルオロカーボン(HCFCs)が2030年までの生産になっている。ただし、既存装置からの冷媒の漏洩、廃棄時の大気放出は引き続き防止する必要がある。

一方、自然起源からの放出量は非常に多い。水蒸気は海面、地表からの蒸発量は500兆t/年以上、二酸化炭素の地表からの放出は微生物を含めた動植物の呼吸により1200億tC/年(出典:AR4-WG1)に達する。この放出量とほぼ同等の量が、水蒸気では降水により、二酸化炭素では植物の光合成により回収され地球表面と大気間の循環が形成される。人為的な水蒸気の放出量のみがが多くなっても降水量が増加し平衡を保つが、二酸化炭素の放出量が増加しても光合成による二酸化炭素の固定量の変化は少ない。このために、化石燃料のような人為起源の二酸化炭素の排出量が増加すると大気中の二酸化炭素の濃度が増え地球温暖化に大きな影響を与える。

世界の温室効果ガス排出量

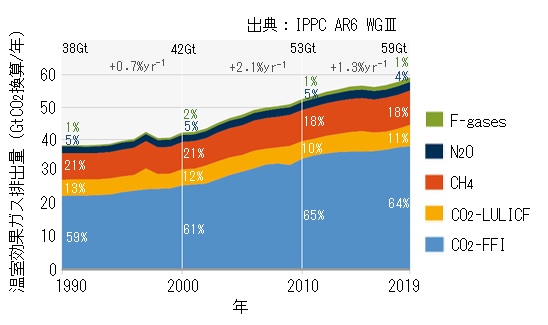

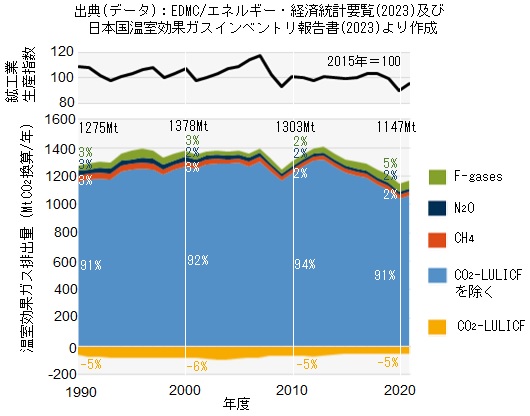

2022年に発表されたIPCC第6次評価報告書(AR6)に記載されている温室効果ガスの排出量を図2-1に示す。なお、二酸化炭素はFFI(Fossil fuel and industry:化石燃料燃焼、工業プロセス )とLULUCF(land use, land-use change and forestry:土地利用、土地利用変化及び林業)に分けるとともに、排出量の少ないHFCs、PFCs、SF6、 NF3 の4ガスはまとめてF-gasesとしている。

図2-1 世界の温室効果ガスの排出量

2019年の温室効果ガスの排出量は590億tCO2であり、京都議定書の基準年である1990年より約50%増加している。10年毎の増加割合を見てみると1990年代が0.7%/年、2000年代が2.1%/年、2010年代1.3%/年となっている。AR6 WGⅢの報告書では、2010―2019年の全世界の年間平均温室効果ガス排出量は人類史上最も高い水準であったものの、増加のペースは減速していると記載されているが、2010年代に増加のペースが低下したのは、2000年代に急激に増加した中国の化石燃料の使用量が2010年代に増加が鈍化した影響が大きく、世界的に見た場合ピークはまだ見えない。また、すべての温室効果ガスの排出量が増加している。

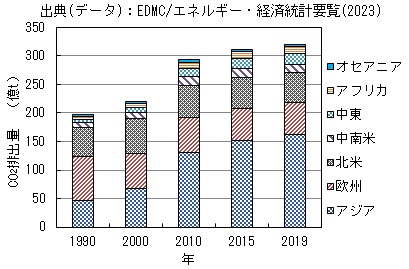

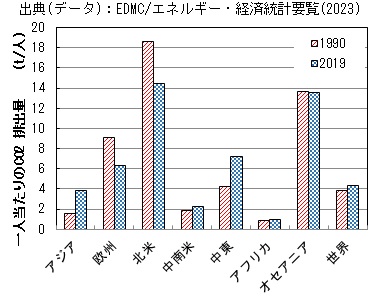

地球温暖化抑制のためには、排出量が最も多く、技術的に抑制可能な化石燃料の燃焼から生じるエネルギ起源二酸化炭素の排出量を抑える必要がある。1990年以降の地域別エネルギ起源二酸化炭素の排出量を図2-2、地域別の一人当たりのエネルギ起源二酸化炭素排出量を図2-3に示す。

図2-2 地域別エネルギ起源二酸化炭素排出量

図2-3 一人当たりのエネルギ起源二酸化炭素排出量

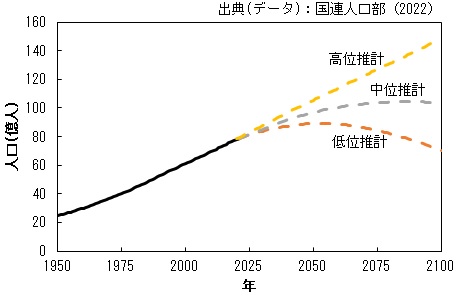

2019年の排出量は335億tと1990年の204億tの1.6倍と大幅に増加している。しかし、増加傾向は地域によって大きく異なり、開発途上国が多いアジア、中東が3倍以上、アフリカが2倍以上に増加しているのに対し欧州では0.75倍と1990年以降減少している。一人当たりの排出量でみても、アジアの増加が突出している。中国、韓国、台湾をはじめ多くの国での工業化が進んだ結果である。ただし、アフリカ、中南米に次いで低く世界平均を下回っている。一人当たりの排出量が減少している欧米はもともと排出量が多く、インフラ等も整備されている。これに対しアフリカ、中南米、アジアの多くはインフラ整備もこれからでエネルギ消費の増加が予測される。また、中近東、オセアニアは化石燃料を算出することもあり、二酸化炭素の排出量削減には積極的でない。世界平均で見れば1990年と2019年の一人当たりの排出量の変化は1割程度の増加と低く、エネルギ起源二酸化炭素排出量の増加は人口の増加と大いに関係している。1950年以降の人口推移を図2-4に示す。今後の人口は中位推計に加え高位と低位の推計も併せて記載している。

図2-4 世界の人口推移

世界の人口は2022年11月に80億人に達した。今後の予想として最も可能性の高い中位推計では2058年頃に100億を突破し2086年頃をピークに徐々に減少に転じる。したがって、今後50年間は人口増加による温室ガスの増加も考慮する必要がある。また、国連世界食糧計画によれば「世界中で、最大7億8,300万人が十分な食料を得ることができておらず、51か国で4,000万人以上が「人道的危機」レベルまたはそれより深刻な飢餓に陥っている」としている。地球温暖化防止のためには、人口増加に加え南北間の貧富の差を改善しつつ温室効果ガスの排出削減を果たさなければならない。今の状態では温室ガスの排出量を減少に転じることすら不可能である。現状の人口増加割合が継続する高位推計では2100年には150億人に近くなり食糧確保と配分が温暖化対策より優先課題となる可能性が高い。地球温暖化問題とはエネルギ問題であり、人口問題でもある。この点を抜きにして温暖化対策は意味をなさない。

IPCCが設立された1988年頃は、温暖化は事実か、事実だとしたら人為起源かが大きな課題であった。このためIPCCのARではAR1の「恐れがある」からAR6の「疑う余地がない」と人為起源の放出された温室効果ガスの温暖化に対する確度が必ず記載されている。したがってAR6の「疑う余地がない」はもともとの課題に対する結論でもある。すでに近年の気候は温暖化の影響で人間環境に悪影響を及ぼしている。地球温暖化はまだまだ不明な点があり学術的な研究も必要であるが、温室効果ガスを削減する具体的な実行の時期に来ていると考えられる。

日本の温室効果ガス排出量

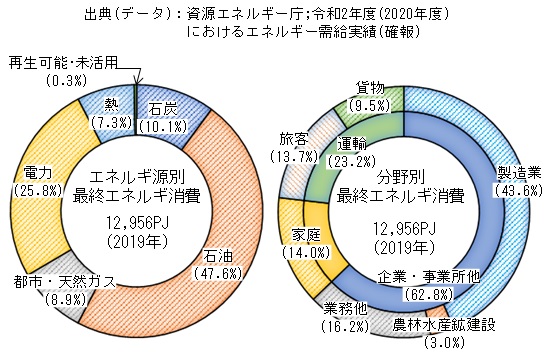

日本の温室効果ガスの排出量と鉱工業指標を図2-5に示す。温室効果ガスの分類は図2-1と同一である。

図2-5 日本の温室効果ガス排出量

日本の温室効果ガスの排出量は世界と異なり90%以上が化石燃料燃焼と工業プロセスにより排出する二酸化炭素である。さらに世界では10%強ある土地利用変化は二酸化炭素の吸収源となっている。F-gases以外は農業に関するものが多いが、日本の食糧自給率はカロリーベースで38パーセントと少なく、耕地面積も縮小傾向にある。このために食糧は輸入に頼っており生産国での排出量も考慮するべきであるが、ここでは国内の排出量のみを対象とする。日本の温室効果ガスは2013年まではエネルギ消費と密接に関係する鉱工業生産指数とリンクするように上下している。特に2008年のリーマンショックによる落ち込みは大きく、特に鉱工業製品の生産はいまだに回復できない状況にある。一方、温室効果ガスは2013年以降は減少傾向にあり、2021年の温室効果ガスは11.7億tと1990年の12.75億tから8%の削減となっている。余談であるが京都議定書の目標6%削減を10年遅れて達成したことになる。ただし、2020年は鉱工業指数の落ち込みからわかるように、新型コロナウイルスによる景気後退分の排出量の減少も含まれている。2013年以降の減少は京都議定書が採択により導入されたトップランナー方式等による省エネ推進の効果が数値として現れるようになったと考えられる。

日本のエネルギ源別及び分野別の最終エネルギを図2-6に示す。対象年は新型コロナウイルスの影響のない2019年を用いた。

図2-6 日本のエネルギ源別及び分野別最終エネルギ

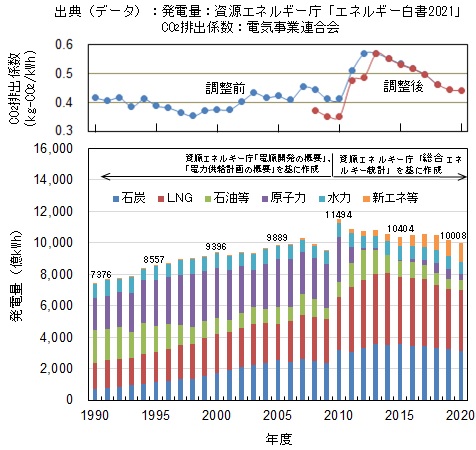

日本の最終エネルギは2000年をピークに減少しており、2019年では1990年比で4%減、パリ協定の日本の基準年である2013年比で8%減となっている。エネルギ源別では石油が50%弱と多いが、構成比では長期的に減少傾向にある。逆に都市・天然ガス及び電力が増加している。一方、分野別では長期的には製造業が減少しそのほかの部門が増加しているが最近の10年は大きな変化がない。温室効果ガスの排出量を大幅に減少するためには化石燃料からの脱却が必要となる。1973年のオイルショック時に注目された太陽熱利用のソーラーシステムは2000年頃まで増加したが、経済産業省が太陽光発電に補助金を特化したために徐々に衰退している。このため、太陽光、風力といった非化石燃料のほとんどが電力製造に使われており、非化石燃料由来の電力の増大と電化率の向上が温室効果ガスの削減には必須である。図2-6に日本の発電量とCO2排出係数を示す。

図2-7 日本の発電量とCO2排出係数

1990年代はパソコンをはじめとしたOA機器の普及、ヒートポンプ暖房、電気温水器等によるオール電化住宅の走りであり、電力の需要が民生部門で増加し発電量はリーマンショックまではほぼ単調増加になっている。一方、発電の一次エネルギは石油が減少し、石炭及び天然ガスが増加している。一方、原子力発電も増加傾向にあったが2011年の福島原発の事故以来、発電所の停止が相次ぎ発電量は極めて少なくなった。原子力による発電量が最も大きかった1998年には原子力、水力、太陽光等の新エネルギの非化石燃料の発電比率が48%に達し、1kWhあたりの二酸化炭素の排出量である排出係数も0.353kg-CO2/kWhまで低下した。しかし、原子力発電所が停止していた2012、2013年には非化石燃料の発電量は11%に低下し、排出係数も0.57kg-CO2/kWhと1.6倍になっている。原子力発電の穴を埋めるような形で急激に増加したのが太陽光発電、風力発電、バイオマス等の新エネルギである。2011年の発電量は281億kWhに対し2020年には1199億kWhと年100億kWhの増加となっている。単なる数値の遊びかもしれないが、このペースで2050年まで新エネルギが増加し、原子力発電が最盛期並みになれば、非化石燃料で8000億kWhを超え、人口減少を考えれば電力に限ればカーボンニュートラルを達成できる。ただし、新エネルギに関しては環境を含めた設置場所、メンテナンス、リサイクルさらに発電量の不安定への対応、原子量発電では安全に対する信頼の再構築、廃棄物の処理等多くの課題がある。

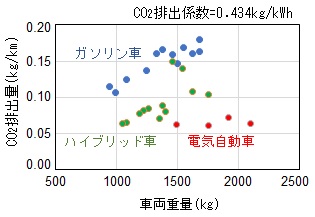

最終エネルギとしての電力は全エネルギの四分の一程度であるが、家庭内でもIH調理器、ヒートポンプ暖房、給湯等の熱利用、自動車等の動力にも電気が使用され、電化率は今後も高くなっていくと考えられる。特に、自動車は2021年のCOP26において2040年までにZEV(Zero Emission Vehicle)を100%にする宣言がなされ今後EV化が進むと考えられる。ただし、日本は署名していない。ZEVは、排出ガスを一切出さない電気自動車や燃料電池車としているが、あくまでも走行時の話であり、現状ではエネルギの生産には温室効果ガスを排出する。図2-8に自動車の駆動方式と二酸化炭素排出量を示す。対象車種は2020年以降発表された5人乗りの乗用車でハイオク仕様のものは除いている。二酸化炭素排出量及び交流電力量消費率はWLTCモード、CO2排出係数は0.434kg/kWh を用いた。

図2-8 自動車の駆動方式と二酸化炭素排出量

走行のための二酸化炭素排出量はガソリン車(GV:gas vehicle)> ハイブリッド車 > 電気自動車の順で少なくなる。一方、ハイブリッド車にはモータと電池、電気自動車はエンジンは不要であるがモータと大容量の電池が必要となり、電池容量で一概に言えないがハイブリッド車で100kg、電気自動車500kg程度の重量増加となる。重量の増加を考慮すれば、重量1t前後のコンパクトカーでは、ハイブリッド車と電気自動車はほぼ同じでガソリン車に対し50%弱の二酸化炭素排出の削減となる。1.5tの中型乗用車ではガソリン車に対しハイブリッド車は0.06、電気自動車は0.1kg/kmの二酸化炭素排出量の削減となる。一方、電池として使用されているリチウムイオン電池(ハイブリッド車の一部はニッケル水素電池)は製造に多量のエネルギが必要となる。石崎ら(機論,84-8664,2018)によれば中型乗用車に搭載されるような75kWhのリチウムイオン電池の製造時での二酸化炭素排出量は7.5tであり、この排出量を走行時で補うためにはガソリン車で7500km、ハイブリッド車(電池製造時二酸化炭素排出量を0.5tと仮定)で175000kmの走行距離が必要となる。この値は電力製造時の二酸化炭素排出係数が0.434kg/kWh の場合であり、非化石燃料の比率が高い国ではもっと短い距離となる。ただし、電気自動車の台数が少ない場合であり、普及すれば発電所を増設する必要があり、発電の一時エネルギに大きく影響される。製造時の二酸化炭素排出量を含めた発電所の二酸化炭素排出量は 石炭火力で0.98、石油火力で0.74、LNG火力で0.5~0.6kg/kWhであり、火力発電で不足分すべてを賄う場合は電気自動車のメリットは少なくなる。特に、石炭火力、石油火力では製造時の二酸化炭素排出量をまかなうこともできず、ハイブリッド車と比較すると走行時の二酸化炭素排出量も増加する。さらに、電気自動車は排熱がないために厳冬な地域では燃焼暖房機等の対応が必要となり、二酸化炭素排出量も増加する。電力の供給面を考慮せず電気自動車化は温暖化を促進することになる。

地球温暖化に対する最初の規制である京都議定書から四半世紀経過したが、世界の温室効果ガスの排出量はピークすらまだ見えない状況にある。一方、水素社会、カーボンリサイクル、合成燃料等の華々しい話題が取り上げられている。これらは水素を使って、あるいは水素と二酸化炭素を使って何ができるかの課題であるが、温暖化抑制には水素をいかに作るかが課題であり、趣旨が異なる。すでに温暖化による悪影響が世界中で発生している。温暖化抑制は将来の課題ではなく、今現在の課題である。まず、徹底した節エネルギと太陽光、風力等による電力の非化石化が急務である。さらに、システム全体を見ることができ、削減計画を立てられる組織が必要と考えられる。

冷 凍

冷 媒

湿り空気

伝 熱

地球環境

データ集